走進徽州的古街鎮或古村落,使人感到突兀且震撼的意象,是藍天下歷經風雨卻依然屹立的寂寞古牌坊。欣賞古牌坊,是來徽州旅行的一種高層次文化享受。古牌坊、古祠堂、古民居,并稱為人文景觀中的“徽州三絕”;如同黃山的奇松、怪石、云海,被稱為自然風光中的“黃山三奇”一樣。

徽州的古牌坊,并不是像以前丑化的或一般人認為的那樣;都是貞節牌坊。石牌坊種類很多:有功名牌坊、孝義牌坊、科第牌坊、百歲牌坊等等,當然也有很多貞節牌坊。

牌坊濫觴于漢闕,成熟于唐宋,清朝達到登峰造極。它從實用衍化為一種紀念碑式的建筑后,被廣泛用于旌表功德,標榜榮耀以及宮殿、廟宇、陵墓和主要街道的起點、終點、交叉點。它被海外稱之為中國凱旋門。

經過數百年風雨剝蝕,兵災戰火,尤其是“文革”的十年浩劫,今天較為完整地保留在徽州土地上的古牌坊尚有一百多座。據推測,明清兩朝徽州當有牌坊千座。

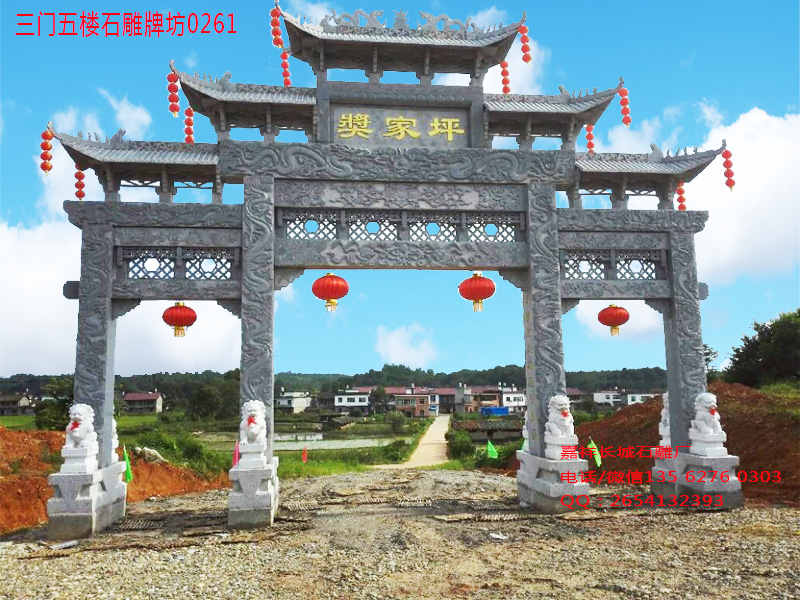

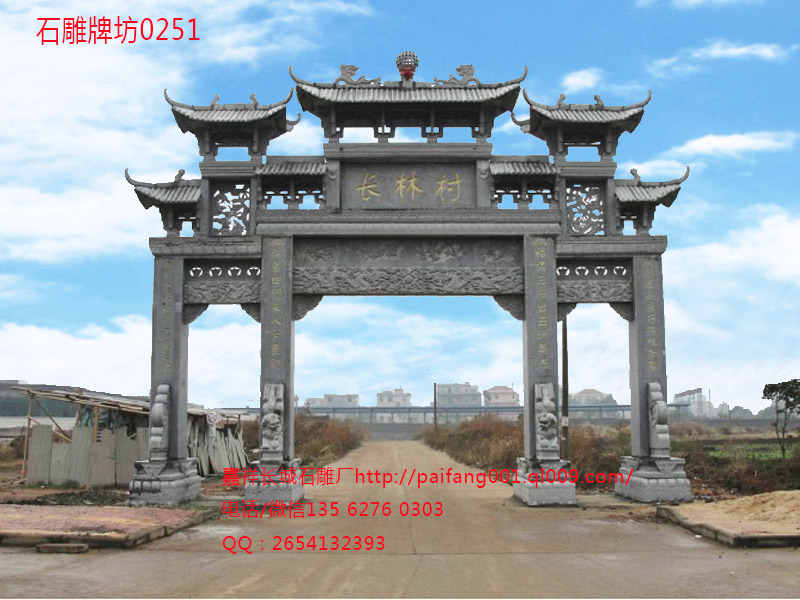

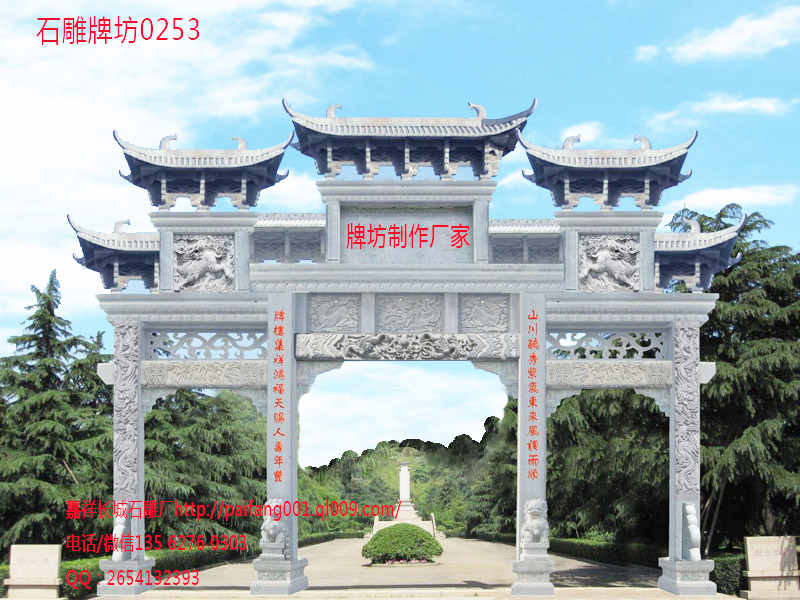

徽州古牌坊建筑奇巧,式樣各異:有沖天式,也有門樓式;有一字型排開的,也有口字型合抱的;有二柱、四柱的,也有八柱的。農村石牌樓大多造型雄偉,構造精巧,雕刻華麗,書法精美。因此,不管你是文學家、書法家、建筑學家、歷史學家,徽州古牌坊都是你一部有益的歷史教科書。

我們來看看電視連續劇《紅樓夢》中的太虛幻境一歙縣棠樾古牌坊群。

在這個距屯溪25公里,離歙縣城7公里的古村落一棠樾村,一個鮑氏家族居然能在明清兩朝建起“忠孝節義”七座牌坊,把中國歷史上崇尚的道德標準都物化在這里,這不能不說是個奇跡。

裳樾的鮑氏是南宋建炎年間(1131一1160年),遷入棠樾的,距今己有800多年的歷史了。宛如長蛇般排列的七座古牌坊,昭示著鮑氏家族曾出現過不少值得贊許的人物。

第一座石牌坊制作出現在明初,講述的是“父子爭死”的故事:《宋史*孝義傳》中詳記此事,南宋末年,守將李世達叛亂,歙縣西北鄉富戶都被抓;叛首將棠樾人鮑宗巖、鮑壽孫父子押至帳中,并威脅道:“父子須死一人,孰生孰死,自決。”不料父子二人:子愿代父死,父愿代子亡,父子爭死,無人貪生,鬧得叛軍也為之感動。正爭執間,忽狂風大作,林濤呼嘯,叛軍疑為官兵殺到,驚駭四散,二人遂保全性命。鮑氏父子面對屠刀,相爭受死,感天動地,上演了一出膾炙人口的《生死牌》故事。為鮑氏家族爭得“慈孝無雙”的大榮譽。明初,首建“慈孝里坊”以示紀念,這是出現在裳樾的第一座牌坊。明永樂帝御題慈孝詩兩首,其一為:“救父由來孝義深,頓令強暴肯回心。鮑家父子全仁孝,留取馨名照古今。”傳說乾隆下江南時,聞聽此事十分感動,當即為棠樾御題楹聯“慈孝天下無雙里,錦繡江南第一鄉”。

明代“鮑燦孝行坊”建于嘉靖十三年(1534年)。鮑燦是個大孝子,他飽讀詩書卻在家侍奉母親。母親雙足生癰,久治不愈,其晝夜用嘴為母吮膿,十六日后,天地感動,其母病足全愈。明嘉靖八年(1529年),其孫鮑象賢中進士,后官至兵部左侍郎,且平倭有功,故嘉靖帝封贈鮑象賢祖父鮑燦“兵部右侍郎”并立“孝行坊”旌表。

鮑象賢政績卓著,死后追封工部尚書。明天啟二年(1622年),立“尚書坊”。這是明朝為鮑氏家族立的第三座坊,也是最后一座石雕牌坊。

清乾隆四十一年(1776年)和五十二年(1787年),為了表彰鮑文齡之妻汪氏和鮑文淵續弦吳氏;年輕守寡,歷盡艱辛,育孤成人,立“汪氏節孝坊”和“吳氏節孝坊”。

1797年,裳樾村頭又樹起了第六座石雕牌坊“鮑逢昌孝子坊”。鮑逢昌父親在戰亂中失去音信,14歲的鮑逢昌決心遠行尋父;他沿途乞討,備受煎熬,終于在雁門關外找回了父親。母親生病時,他攀爬懸崖,為母采藥;又割股為餌,替母療疾。故嘉慶二年為他立坊,樹為孝子榜樣。

第七座石雕牌坊是表彰大鹽商鮑志道、鮑漱芳父子“樂善好施”的義字坊。鮑氏父子在徽州購置義田,用在族內扶貧救孤。洪澤湖決堤,淮河、黃河水災;他們捐米捐銀,“所存活者不少數十萬人”。開山疏河也積極捐銀,“以屢次捐輸,疊奉恩旨,從優議敘,加十級。”于嘉慶二十五年(1820年),棠樾村奉旨樹起了這座“樂善好施”坊。這樣,棠樾村的石雕牌坊“忠、孝、節、義”都全了,這也是今天著名的景區牌坊。

在七座牌坊間,還有一座明代所建的“驄步亭”。

看棠樾牌坊群,就是在翻閱一個宗族的家譜。

歷盡風霜雪雨的徽州古牌坊,你還能在這片土地上屹立多久?