九襄石牌坊位于四川省雅安市漢源縣九襄鎮,是西南地區人類居住最早的地方之一,氣候溫暖濕潤、陽光充足,物產豐富,現有大量的考古遺跡可以佐證。漢源縣九襄鎮處在川藏線、川滇線的交通要道上,自古以來就是古茶馬古道的重要驛站之一。歷代都有駐軍把守,很多駐軍后代就遺留在當地,蒙古族、滿族、甚至石達開的眾多部眾遺留很多,所以漢源縣擁有眾多的少數民族人口。

既然是商道,本地經商之人就多,大戶也就多。九襄石牌坊的建造者黃體誠,據漢源縣志記載,就屬大戶之巨富之一,據牌坊制作廠家考察,當地文化站曹啟東老人,及九襄石牌坊看守者的后人,證實了這一點。這為九襄石牌坊的建造,提供了雄厚的經濟基礎。

雅安地區盛產石料,石料加工業非常發達。雅安市、蘆山、上里等地留下了眾多漢闕、石雕牌坊、墓石雕刻,蘆山縣、寶興縣、滎經縣,包括漢源縣,至今還有眾多雕刻石匠,在從事這個行業。這從技術角度,解決了九襄石牌坊制作的問題。

建造九襄石牌坊的時代背景。由于統治者對旌表貞節的大力提倡,故清朝各地官府,上報請旌趨之若騖,節烈婦女激增,貞節牌坊遍樹各地,形成了眾多的村莊石牌樓。清政府大量撥官銀建石雕牌坊,使財政支出激增。于是,自清嘉慶起,撥專銀建石雕牌坊者越來越少,取而代之的是詔令各地建立總牌坊,將所有需要旌表的婦女的姓名,刻在總牌坊上,如四川隆昌陳氏“節孝總坊”等。此時,建貞節石雕牌坊已成定制,對于那些有錢有勢的官宦、富商家族,只要不要官府出錢,仍然可以自建石牌坊。

黃體誠從煉銀礦發家,歷代商人均是解決經濟問題之后,要謀求政治地位,黃也不能免俗,捐錢買了個貢生。這些還不足以滿足其心理需求,于是有了“恩貢黃體誠為旌表其母、嫂節孝,在清道光二十九年(1849)請旨修建位于九襄鎮南街尾上的石牌坊”。

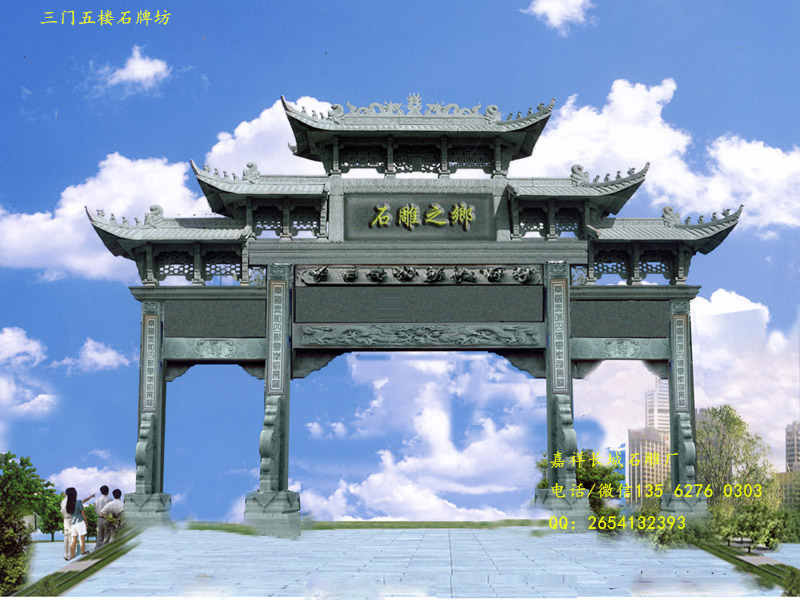

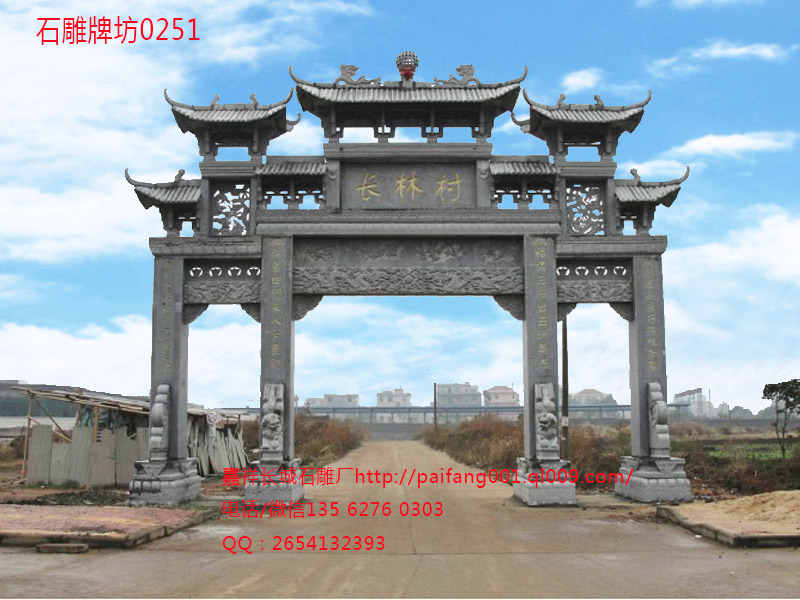

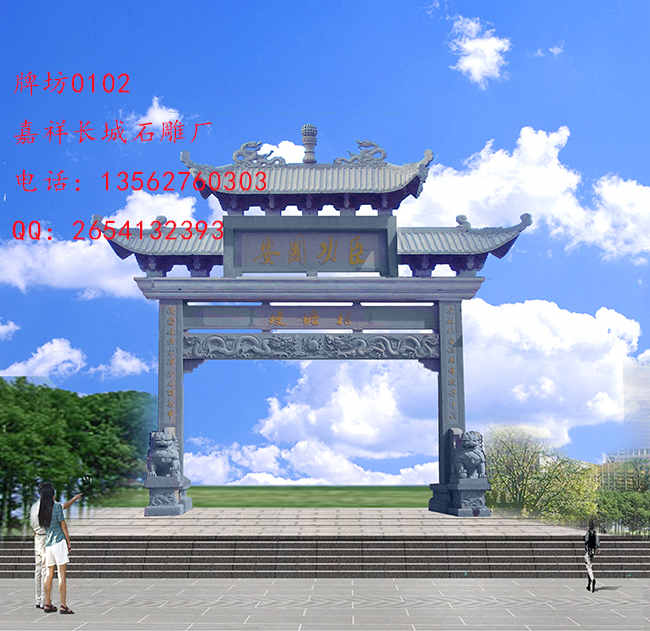

黃體誠修建的九襄石牌坊背北面南,高3.39丈,寬3.33丈,全部為紅砂巖石質結構。整個造型,由四柱三門石牌坊樣式,四層出檐多脊,南北兩大面,東西八小面垂直三段式組成。每層對稱,逐層內縮,直上頂端,凝為一座寶塔。再配以坊頂脊頭,四周蠻吻,岔脊鴟吻,云紋飛檐,使整個九襄石牌坊,氣勢開張,充滿活力。

九襄石牌坊這座村口石牌樓的四柱基部,有八座抱鼓,抱鼓頂端,刻有八尊立體仙佛,跨獅伏虎,各具形態。石柱前后,刻有對聯,其中有四川學政使文清顏聯:“竹柏凌霜,勁節永延千歲蔭;芝蘭擢秀,榮封佇荷九重褒”。清溪知事吳云程聯:“光爭日月照千載;志凜冰霜翠一門”。 九襄石牌坊的三間門洞,中門寬大,兩側略小。中間橫額上,刻有“姑媳冰霜”四字,兩側的橫額上,前后分別刻“鐘禮”“郝法”“渾金”“樸玉”。 九襄石牌坊的橫額之上,是額匾,前后刻黃家姑媳節孝銘文和建坊工程始末。更上一層,正中楷書“節孝”兩字,再上則為龍蟠繞的“圣旨”豎匾。

九襄石牌坊修建之初,在這座農村石牌坊不到五米的西面,修筑了三間土坯房放置工具及看守,建成后黃家就這三間土房,安排其長工一家,專職看守九襄石牌坊,直到現在。文革期間紅衛兵欲砸毀九襄石牌坊,石雕牌坊倒塌的石頭,會禍及這家根紅苗正的長工,無奈下只得作罷。這也是九襄石牌坊,至今較少損壞原因之一。

編輯:張志爽。版權屬于:http://paifang001.ql009.com/專業石牌坊廠家-長城石雕廠版權所有,轉載時必須注明作者和原始出處及本聲明。